Contents

耳鳴りの原因と考えられる病気は?対処方法や食事・漢方薬まで徹底解説

耳鳴りは「キーン」「ジー」「ブーン」といった音が、周囲に音源がないのに聞こえる症状を指します。多くの人が一度は経験しますが、慢性的になると日常生活に大きな影響を与えることがあります。ここでは、耳鳴りの原因と考えられる病気、さらに対処方法や食事・栄養素、漢方薬などについて詳しく解説していきます。

耳鳴りの原因と考えられる病気

内耳の障害と耳鳴りの関係

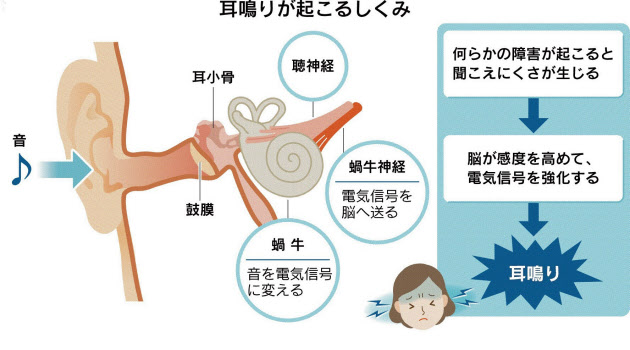

耳鳴りの多くは「内耳」に原因があります。例えば、メニエール病は内耳のリンパ液が過剰になることで発症し、耳鳴りやめまい、難聴を伴うことがあります。これは、内耳のバランス機能が乱れることで神経に異常な信号が伝わるためです。また、突発性難聴でも耳鳴りが起こりやすく、急激に聴力が低下したときに耳鳴りが強く感じられます。つまり、耳の中の「音を感じるセンサー部分」に障害が生じることが大きな原因のひとつです。

脳や血流の異常による耳鳴り

耳鳴りは耳そのものではなく「脳」に原因がある場合もあります。たとえば、脳の血流が悪化すると耳周辺の神経が敏感になり、雑音のような耳鳴りを感じやすくなります。高血圧や動脈硬化、脳梗塞の前兆として耳鳴りが現れることもあり、注意が必要です。つまり、耳鳴りは血管や神経系の異常を知らせるサインであることも少なくありません。

心因性の耳鳴りとストレスとの関係

耳鳴りはストレスや不安、うつ状態など心因性の要因でも起こります。例えば、仕事や家庭のストレスが溜まると自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位になることで耳鳴りが強くなることがあります。夜寝る前に静かな部屋で耳鳴りが悪化するケースも、緊張や精神的ストレスが影響しています。つまり、心と身体の両方のバランスを整えることが、耳鳴り改善には大切です。

*NIKKEIプラス1 2019年4月13日付より

耳鳴りの対処方法

病院で受けられる治療

耳鳴りが続く場合はまず耳鼻科を受診することが基本です。例えば、突発性難聴が原因ならステロイド治療が行われることがあります。また、メニエール病では利尿剤が処方されることもあり、内耳のむくみを改善する治療が中心です。さらに、補聴器を用いて耳に適度な音を入れることで耳鳴りを軽減する「サウンドセラピー」も選択肢の一つです。

生活習慣の改善でできること

日常生活の工夫でも耳鳴りを軽くできることがあります。例えば、規則正しい睡眠を取ることで自律神経のバランスを整えることができます。また、カフェインやアルコールは神経を刺激するため耳鳴りが悪化することがあり、控えめにすることが推奨されます。適度な運動も血流を改善する効果があり、ストレス発散にもつながります。

リラックス法や音の工夫

耳鳴りが気になるときは、静かな環境を避けるのも有効です。例えば、就寝時に小さな音でクラシック音楽や自然音を流すと、耳鳴りが気になりにくくなります。さらに、深呼吸やヨガ、瞑想などリラックス法を取り入れることで自律神経が整い、耳鳴りを軽減できることがあります。つまり、音と心の両方からのアプローチが大切です。

耳鳴りに良いとされる食品や栄養素

ビタミンB群と神経の働き

耳鳴り改善に役立つ栄養素のひとつがビタミンB群です。例えば、ビタミンB12は神経の働きを正常に保つ役割があり、不足すると耳鳴りやしびれが出やすくなります。レバーや魚介類、卵などに多く含まれています。また、ビタミンB1は疲労回復やストレス軽減にも役立つため、神経性の耳鳴りを和らげるサポートになります。

マグネシウムや亜鉛と血流改善

ミネラルも耳鳴り対策に有効です。例えば、マグネシウムは血管を広げて血流を改善する働きがあり、耳周辺の循環を良くします。ナッツや海藻、豆類に多く含まれています。また、亜鉛は味覚だけでなく聴覚の健康維持にも欠かせず、不足すると耳鳴りが強くなることがあります。牡蠣や赤身肉を積極的に食べると良いでしょう。

抗酸化作用を持つ食品

耳の神経は酸化ストレスに弱いため、抗酸化作用を持つ栄養素も重要です。例えば、ビタミンCやビタミンEは体内の酸化を防ぎ、細胞を守る役割を果たします。柑橘類やアーモンド、緑黄色野菜を取り入れることで耳鳴りの予防に役立ちます。つまり、バランスの取れた食事が耳の健康に直結するのです。

漢方薬と耳鳴りの改善

柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)

ストレスや不安が強い人の耳鳴りには「柴胡加竜骨牡蛎湯」がよく用いられます。例えば、精神的に緊張して眠れない、動悸や不安感があるときに処方され、心を落ち着ける効果が期待できます。耳鳴りがストレス性の場合に特に適しています。

苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)

めまいを伴う耳鳴りに用いられるのが「苓桂朮甘湯」です。例えば、体内の水分バランスが乱れて頭がふらつき、耳鳴りが起こるタイプに合います。内耳のむくみを改善する作用があるとされ、メニエール病のサポート治療に利用されることもあります。

八味地黄丸(はちみじおうがん)

加齢による耳鳴りには「八味地黄丸」が用いられることがあります。腎の働きを補うとされる処方で、耳の衰えや体力低下を伴う耳鳴りに効果が期待できます。つまり、加齢による慢性的な耳鳴りに対しては漢方の力を借りるのも有効です。

まとめ

耳鳴りは一見すると「ちょっとした不調」として軽く考えられがちですが、実際には体からのサインであり、さまざまな病気の前触れや進行と深く関係していることがあります。たとえば、加齢や生活習慣が原因の場合もあれば、突発性難聴やメニエール病など早期の診断と治療が必要なケースもあります。そのため「音が気になるけれど放っておけば消えるだろう」と自己判断するのではなく、耳鳴りが続く・悪化する場合には必ず医師に相談することが重要です。さらに、耳鳴りの背景にはストレスや自律神経の乱れといった全身的な問題も隠れているため、心身を整える生活習慣が改善に大きく寄与します。

また、耳鳴り対策には「直接の治療」だけでなく「支える工夫」も大切です。栄養素ではビタミンB12や亜鉛、イチョウ葉エキスが有効とされ、これらを意識的に摂ることで耳の神経や血流のサポートにつながります。薬や漢方薬は医師や薬剤師の判断のもとで使うことが望ましく、漢方では体質や生活習慣を考慮したアプローチが取れるため、長期的な改善に役立つ場合もあります。さらに、自宅でできるセルフケアとしては、軽い運動で血流を良くしたり、サウンドセラピーを取り入れて耳鳴りを気にしすぎない工夫も効果的です。つまり、耳鳴りへの対処は「生活習慣・栄養・医療・心のケア」をバランスよく組み合わせることが鍵となります。

*あくまでも個人の見解であり文章の内容を保証するものではありません。