Contents

入れ歯の起源から種類・原料・悩みまで徹底解説!上手な入れ歯との付き合い方

私たちの歯は、一生を通じて食事や会話に欠かせない大切な存在です。しかし年齢や病気、事故などによって歯を失うことは誰にでも起こり得ます。そのときに役立つのが「入れ歯」です。入れ歯は長い歴史を持ち、世界各国で改良されてきました。本記事では、入れ歯の起源・発症の国・種類・原料・悩みや問題・そして上手な入れ歯との付き合い方について、わかりやすく解説していきます。

入れ歯の起源と発症の国

古代文明における入れ歯の始まり

入れ歯の歴史は古代にまでさかのぼります。例えば、紀元前のエジプトやエトルリア人(現在のイタリア地域)では、人間や動物の歯を紐でつなぎ合わせて人工的に補う工夫が見られました。これは見た目を整える目的が強く、現代のように咀嚼を助ける実用性には限界があったといわれています。つまり、入れ歯は当初「見栄えを良くする」ために作られていたのです。

日本に伝わった入れ歯文化

日本では室町時代に木製の入れ歯が誕生しました。仏師が木彫技術を応用して作ったとされ、世界的にも珍しい発展を遂げた例です。例えば、京都や奈良の寺院からは木製入れ歯が出土しており、その精巧さに驚かされます。これは、当時の日本人が「噛むことの大切さ」をすでに意識していた証拠だといえるでしょう。

ヨーロッパでの改良と普及

16世紀以降のヨーロッパでは、金属や象牙を使った入れ歯が登場しました。特に18世紀になると、義歯技術が進歩し、富裕層の間で広まりました。例えば、アメリカ初代大統領ジョージ・ワシントンも入れ歯を使用していたことは有名です。このように入れ歯は「世界各国で独自の進化」を遂げてきたのです。

入れ歯の種類と特徴

総入れ歯と部分入れ歯の違い

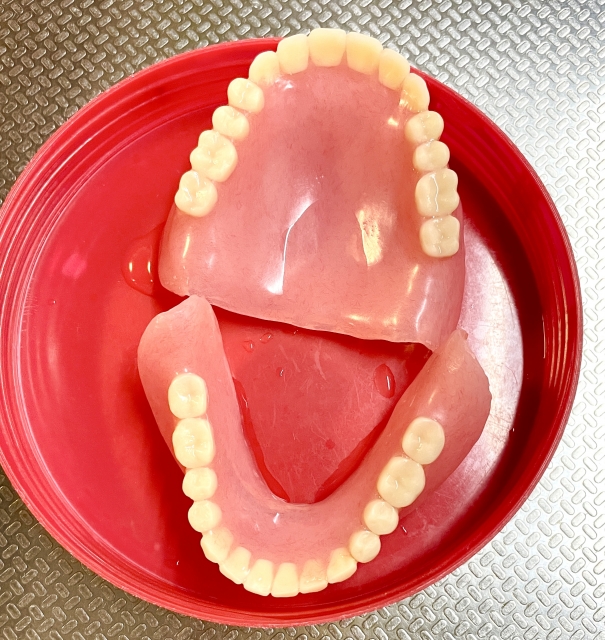

入れ歯には大きく分けて「総入れ歯」と「部分入れ歯」があります。総入れ歯は歯をすべて失った場合に使用し、部分入れ歯は一部の歯が残っているときに使います。例えば、前歯だけ残っている人は後方の欠損部に部分入れ歯を装着します。つまり、患者の口腔内の状態に合わせて選ばれるのが入れ歯の種類なのです。

保険適用の入れ歯と自費の入れ歯

日本の医療制度では、レジン製(プラスチック)の入れ歯は健康保険で作ることができます。一方、自費で作る金属床やシリコン義歯は、より快適さや耐久性を重視できます。例えば、金属床入れ歯は薄くて丈夫で違和感が少ないのが特徴です。このように費用面と使用感のバランスを考えて選ぶことが大切です。

特殊な入れ歯(インプラントオーバーデンチャー)

近年では、インプラントと入れ歯を組み合わせた「オーバーデンチャー」も注目されています。これは、あごの骨にインプラントを埋め込み、それを支えに入れ歯を固定する方法です。例えば、従来の総入れ歯ではずれやすかった人でも、オーバーデンチャーなら安定した咀嚼が可能になります。

入れ歯の原料と素材の進化

木製からレジンへの変遷

入れ歯の原料は時代とともに大きく変化しました。古代は骨や木が使われ、日本でも木製の入れ歯が主流でした。現在では、アクリルレジン(合成樹脂)が主流で、軽量かつ加工が容易です。例えば、レジンは透明感があり見た目も自然に仕上げやすいため、審美性にも優れています。

金属床入れ歯の特徴

金属床に使用される素材には、コバルトクロム合金やチタンがあります。これらは薄くても強度が高く、熱伝導率が良いため食事の温度を感じやすいという利点があります。例えば、温かいスープや冷たい飲み物を自然に楽しめるのは金属床の大きな魅力です。

新素材と今後の可能性

近年は柔らかいシリコンや軽量なナイロン樹脂を用いた入れ歯も登場しています。例えば、ナイロン樹脂は金属を使わないため金属アレルギーの人にも安心です。つまり、素材の進化によって「より快適で自然な入れ歯」が実現しつつあるのです。

入れ歯の悩みや問題点

噛みにくさや違和感

入れ歯を使う多くの人が最初に感じるのが「噛みにくさ」です。特に装着初期は異物感が強く、慣れるまでに時間がかかります。例えば、総入れ歯は安定するまで発音がしづらいこともあり、日常生活に不便を感じる人も少なくありません。

痛みや口内炎の発生

入れ歯が合わないと、歯ぐきに強い圧力がかかり、痛みや口内炎が起きることがあります。これは「調整不足」や「あごの骨の形状」によるもので、定期的な歯科医院でのチェックが必要です。例えば、少し削るだけで快適に使える場合もあるため、我慢せず相談することが大切です。

精神的な負担

入れ歯をつけていることに抵抗を感じる人もいます。例えば、「人前で外れたらどうしよう」という不安は大きなストレスになります。つまり、入れ歯の問題は身体だけでなく心にも影響を与えるのです。

上手な入れ歯との付き合い方

定期的なメンテナンス

入れ歯は作ったら終わりではなく、定期的な調整が必要です。例えば、あごの骨は時間とともに痩せていくため、合わなくなることがあります。その際には歯科医院でリベース(裏打ち)を行うことで、再び快適に使えるようになります。

正しいケアと清掃方法

入れ歯は毎日の清掃が欠かせません。専用の入れ歯洗浄剤を使い、汚れや細菌をしっかり落とすことが大切です。例えば、歯磨き粉を使うと傷がついて雑菌が繁殖しやすくなるため避けるべきです。このように正しいケアが、長持ちと口腔内の健康につながります。

食事や生活の工夫

入れ歯に慣れるまでは、やわらかい食べ物から始めるとスムーズです。例えば、豆腐や煮物などを噛む練習に取り入れることで、徐々に噛む力を回復できます。また、会話の練習をすることで発音にも慣れていきます。つまり、生活の中で少しずつ工夫を積み重ねることが大切です。

まとめ

入れ歯は古代から現代まで長い歴史を持ち、素材や技術の進歩によって快適性や見た目が大きく改善されてきました。入れ歯の起源や発症の国、種類や原料、悩みや問題点、そして上手な付き合い方を理解することで、不安を減らし安心して利用できます。つまり、入れ歯は単なる「失った歯の代用品」ではなく、人生を豊かにする大切なパートナーなのです。

*あくまでも個人の見解であり文章の内容を保証するものではありません。