京都府南部に位置する**木津川市の銭司聖天(ぜずしょうてん)**は、知る人ぞ知る霊験あらたかなスポットとして注目を集めています。観光名所というよりは、地元の人々や信仰心の強い方々に親しまれてきた、静かで神秘的な寺院です。本記事では、銭司聖天の歴史やご利益、見どころ、アクセス方法などについて詳しくご紹介します。

Contents

銭司聖天の歴史とは?仏教と修験道が交わる神秘の背景

銭司の地名と仏教伝来の関係

銭司聖天のある「銭司(ぜず)」という地名は、かつて貨幣の鋳造所があったことに由来しています。日本の歴史上、最も古い鋳銭所のひとつとされ、和同開珎の鋳造地であったという説もあります。つまりこの地域は、「お金」にまつわる深い歴史を持っており、それが現在の「銭運のご利益」ともつながっているのです。

修験道との関わりと山岳信仰の名残

銭司聖天は、奈良や吉野の修験道ともつながりが深く、古くから山伏たちが修行を行ってきた場所でもあります。境内には奥の院や滝行場の跡も残されており、修行者の祈りの跡を感じることができます。神聖な空気に満ちたこの地は、現代人にとっても癒やしと浄化をもたらすパワースポットです。

聖天堂とは?銭司聖天の信仰の中心をなす堂宇

本堂

聖法院の主旨の一つである『先祖を正しく祀り日々供養する事』に沿うように日本仏教の全主旨、宗派の本尊である大日如来 阿弥陀如来 釈迦如来 の三尊を本尊として祀り日々供養しています。

先祖供養をする事により子孫長久、家運繁栄、を祈ると共に人々の平和と幸福を祈念しています。

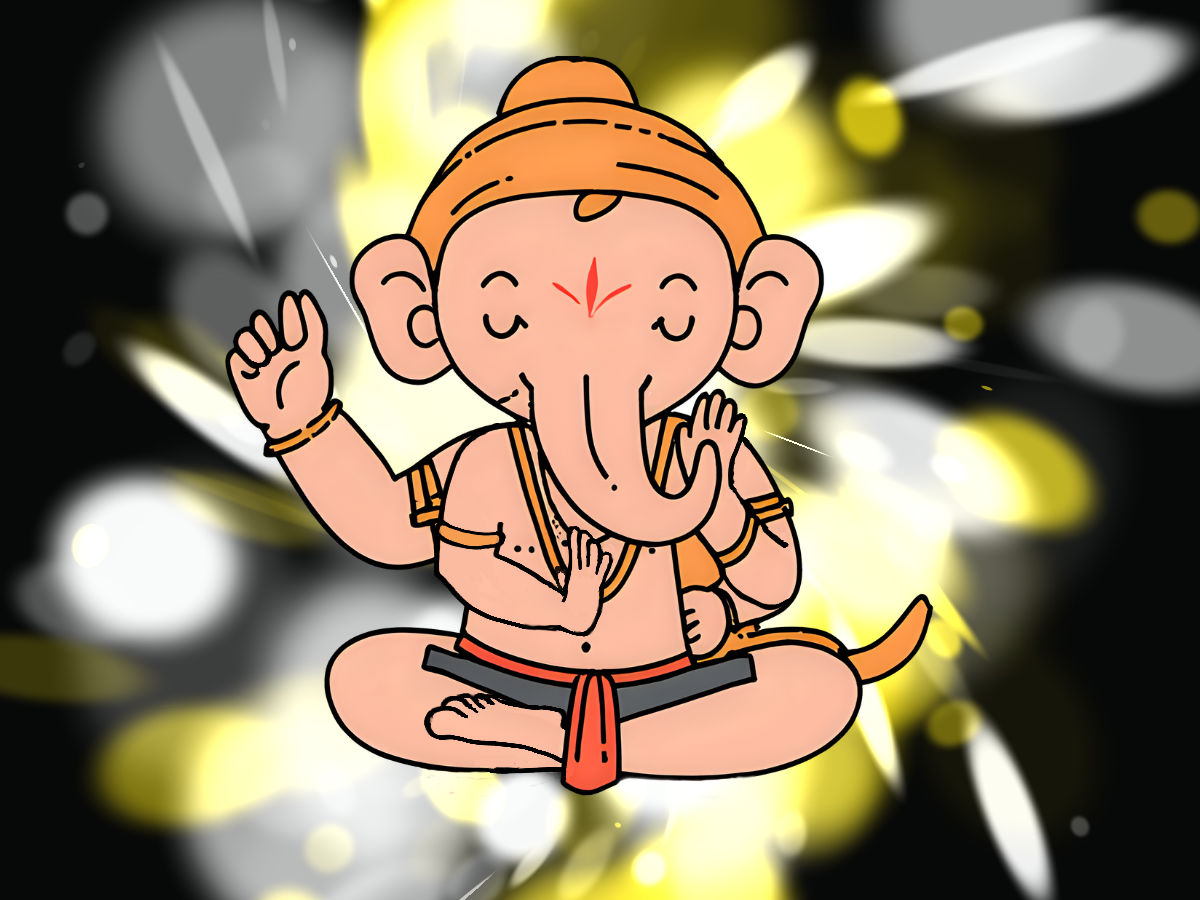

聖天堂の本尊「歓喜天」とはどんな仏?

銭司聖天の本尊は「聖天様」と呼ばれ、ヒンドゥー教の神シヴァ神の息子ガネーシャ神です。仏教と密教の影響を受け、商売繁盛や金運上昇の神様として信仰されています。像の顔を持ち手が4本である以外は人間の様な姿が特徴で、神秘的なエネルギーを感じることができる場所です。

たとえば、商売を営む人々が繁盛を願って訪れるほか、夫婦関係の円満や良縁を祈る女性参拝者も多く訪れます。このように、人生の現実的な悩みへのご利益があることが、銭司聖天の人気の理由の一つです。

秘仏を祀る静寂な空間と参拝の作法

聖天堂は、厳かな空気に包まれており、参拝者は心を静めて本尊に手を合わせます。内部の歓喜天は通常非公開で、「特別開帳」の時期にしか拝観できません。そのため、特別なタイミングに参拝すると、より深いご利益を得られるとされています。

たとえば、縁日(毎月16日)に訪れると、特別な護摩祈祷が行われており、聖天堂の前には線香やろうそくが供えられ、荘厳な雰囲気が漂います。

金運祈願の中心としての役割

聖天堂は、銭司聖天における金運上昇の中心地としても知られています。財布や通帳、お金にまつわるお守りを持って訪れると、そのご利益をさらに引き寄せるとされ、多くの参拝者が感謝の言葉とともに再訪するそうです。まさに「お金と良縁の神様」が宿る場所です。

和銅開珎とは?日本初の本格的な貨幣制度のはじまり

和銅開珎の誕生と時代背景

「和銅開珎」は、708年(和銅元年)に元明天皇の時代に発行された銅貨です。当時、日本では律令制度が整備されつつあり、国家主導の経済システムが求められていました。そこで、貨幣制度を導入するために鋳造されたのが、この和銅開珎です。

その名前は、発行された年号「和銅」と、「開(ひら)く」「珎(たから=珍)」という意味から、「和銅の時代に宝を開く」という吉祥的な意味合いが込められていました。

日本初の通貨としての重要性

それまでの日本では、物々交換が主流であり、中国から輸入された貨幣はあっても、国内で正式に発行された通貨は存在しませんでした。和銅開珎は、日本独自の通貨制度の幕開けとされ、非常に歴史的価値のある貨幣です。

この和銅開珎は、後の「万年通宝」や「神功開宝」などの律令貨幣につながっていく、重要な出発点となりました。

銭司と和銅開珎の関係とは?鋳銭地の伝承

銭司は和銅開珎の鋳造地だったという説

京都府木津川市の「銭司(ぜず)」という地名は、古くから「和銅開珎の鋳造が行われた地」と伝えられてきました。この「銭司」という地名自体、「銭を鋳造する役所(司)」という意味を含んでおり、現在でもその歴史を伝える場所として注目されています。

考古学的にも、周辺からは銅製品の鋳造に関連する遺構や遺物が発見されており、銭司が鋳銭の実務を担っていた可能性は十分にあるとされています。

地元に残る「銭司遺跡」と歴史教育

木津川市には「銭司遺跡(ぜずいせき)」と呼ばれる遺跡が残っており、そこでは奈良時代から平安時代にかけての活動の痕跡が確認されています。和銅開珎と直接的な証拠が発見されたわけではありませんが、鋳造に関わる施設の痕跡があることから、「和銅開珎鋳造地」の有力候補とされています。

大師堂とは?弘法大師信仰が息づく祈りの場所

大師堂に祀られる弘法大師とその教え

大師堂には、日本仏教界で非常に重要な人物である弘法大師・空海が祀られています。真言宗の開祖であり、密教を日本に伝えた人物として知られています。銭司聖天は真言宗系の信仰と深い関わりがあり、その中心人物である弘法大師への信仰は今もなお厚く根付いています。

たとえば、四国八十八箇所巡礼を終えた人々が、最後の祈願としてこの大師堂を訪れることもあります。密教修行の場としても機能してきた歴史があり、瞑想や真言の唱和に適した場所です。

大師堂での願掛けと修行の場としての役割

大師堂では、真言密教の教えに基づいた祈りや修行が行われています。毎月のご縁日には写経や読経が行われることもあり、地元の人々が静かに参加しています。たとえば「心を落ち着けたい」「自分を見つめ直したい」と願う人にとって、精神修行の聖地とも言えるでしょう。

また、旅の安全祈願や学業成就の祈願所としても知られ、受験シーズンには多くの学生や保護者が訪れる姿も見られます。

弘法大師と地域信仰の結びつき

銭司聖天の大師堂は、ただの仏像を祀る場所ではなく、地域の人々が弘法大師を「身近な存在」として敬い、生活の一部に取り入れてきた歴史を感じさせる空間です。たとえば地元の行事には、大師堂を中心とした護摩祈祷や法話が開かれ、信仰と地域が調和した文化が継承されています。

護摩堂とは?炎の祈りで願いを届ける神聖な場所

護摩祈祷とは何か?その意味と由来

護摩堂のご本尊である不動明王は大日如来様の使者として悪魔を抑えるため恐ろしい姿をされています。

真言密教の代表的な修法である**護摩祈祷(ごまきとう)**が行われます。護摩木と呼ばれる特別な木に願い事を書き、炎で焚き上げることで、その願いを天に届けるという修法です。たとえば「病気平癒」「厄除け」「家内安全」など、さまざまな願いを込めて祈願されます。

この護摩行は古来から続く修験道の伝統でもあり、銭司聖天が山岳信仰と深く結びついていることの証といえます。

銭司聖天での護摩焚き体験と祈願方法

銭司聖天の護摩堂では、予約制で護摩祈祷を依頼することができます。実際に護摩木に願いを書き、僧侶によって読経が唱えられる中で火が焚かれる様子は、非常に厳かで感動的です。とくに年始や節分、春・秋の彼岸など特別な時期には、多くの人が護摩祈祷を申し込みに訪れます。

たとえば、事業を始めたばかりの方や、新しい転職先での成功を願う方などが、ここで護摩を焚いて成功を祈願することが多いです。

炎による浄化と精神的な効果

護摩堂は、単なる祈願所ではなく、心の浄化と再生の場としても知られています。炎の前で静かに祈ることで、心の迷いや執着が浄化され、新たな一歩を踏み出す勇気を与えてくれるのです。現代に生きる私たちにとって、このような「精神のリセット」は非常に重要な体験となるでしょう。

銭司聖天のご利益と信仰の魅力とは?

金運上昇と商売繁盛のパワースポット

銭司聖天の最大のご利益は、金運上昇や商売繁盛といわれています。銭司という土地の由来からも、お金に関する信仰と結びついているのが特徴です。実際に、財布に入れる「銭司のお守り」を持ち帰る参拝者も多く、事業の成功や資産増加を祈願する方々に人気です。

良縁・夫婦和合を祈る参拝者にもおすすめ

本尊である歓喜天は、男女の神が抱き合う姿で表現されているため、「夫婦和合」や「良縁成就」にも強いご利益があるといわれています。たとえば結婚前のカップルや、夫婦関係に悩みを抱える方が訪れることも多く、神前での祈願が心の支えになっているようです。

心身の浄化と精神安定にも効果あり

銭司聖天は自然豊かな山あいにあり、静かな空気と共に、心を落ち着けるのに最適な環境が整っています。山道を少し登ると到着するため、軽いハイキング気分で訪れることも可能です。滝行場や水の流れる音などが、訪れる人の心を癒やし、精神をリセットしてくれると言われています。

銭司聖天の見どころと参拝のポイント

境内の静寂と神聖な雰囲気

銭司聖天の境内は非常に静かで、観光地のようなにぎやかさはありません。そのため、落ち着いた気持ちでゆっくりとお参りすることができます。たとえば朝早くに訪れると、鳥のさえずりや風の音が響き渡り、心が自然と整っていくのを感じられます。

神秘的な石像と仏像に注目

境内には本尊の歓喜天のほかにも、複数の石像や仏像が点在しており、それぞれに祈願の意味が込められています。なかには「願いが叶う石」や「財運をもたらす石仏」などもあり、訪れる人がそれぞれの願いに応じて祈りを捧げています。

地元住民による維持と心温まる交流

銭司聖天は、地域住民の手によって大切に守られています。定期的に掃除が行われ、参拝者への案内も温かみがあります。たとえば初めて訪れた人にも、道を教えてくれたり、由来について教えてくれる親切な方が多く、地域と寺院のつながりが強いことがよく分かります。

銭司聖天へのアクセス方法と周辺の観光スポット

最寄り駅からのアクセス情報

銭司聖天へは、JR関西本線の「加茂駅」からバスまたはタクシーでアクセスできます。駅からは少し距離がありますが、その分、山あいの静けさを味わうことができます。徒歩で向かう際は、事前に地図を確認しておくと安心です。

車でのアクセスと駐車場情報

車でのアクセスも可能で、境内近くに駐車スペースがあります。特に休日や行事の日は混雑することがあるため、早めの到着をおすすめします。ナビで「銭司聖天」と検索すれば、スムーズに到着できます。

周辺観光スポットとの併せ参り

銭司聖天の周辺には、浄瑠璃寺や岩船寺といった古刹も多く、仏教文化に触れる旅を満喫できます。また、木津川市内には古墳や史跡も点在しており、歴史好きにはたまらない地域です。たとえば「海住山寺」は、美しい五重塔が有名な観光地で、ぜひ一緒に訪れたい場所です。

まとめ:銭司聖天で金運・良縁・癒やしのパワーを感じよう

京都府木津川市の銭司聖天は、金運や商売繁盛、良縁成就といったご利益で知られる歴史ある聖地です。仏教と修験道が融合したその由緒、静かな自然に包まれた境内、そして地域の人々の温かさが魅力です。観光客で混み合う寺院とは違い、ゆったりとした時間の中で自分自身と向き合うことができる、まさに「知る人ぞ知る」パワースポットといえるでしょう。